中山一院首次开展中心静脉导管尖端追踪及定位辅助装置技术

7月2日,中山一院静疗组儿科ICU护士长李素萍首次将Sherlock 3CG Tip Confirmation System(中心静脉导管尖端追踪及定位辅助装置)技术应用于临床实践中。这也是广东省首例儿童使用该技术进行置管的成功案例。3CG的使用正式将医院带入“心动视界,智领时代”,大大提高尖端定位的准确性,减少并发症的发生,提升了医院整体的护理形象及静疗水平,标志着中山一院静脉通道的建设将进入一个崭新的时代。

该患儿是11个月的“淋巴瘤”患儿,确诊后需留置PICC行化学治疗。操作前,医护人员先评估患儿有无心脏心律失常病史或心电图是否有可识别的、规律的P波出现。确认该患儿适合使用心电图引导的中心静脉导管尖端定位技术后,李素萍护士长将3CG模块置于患儿胸前区,胸骨上切迹下方的胸部最高处,传感器贴好电极片并正确连接,记录体表正常波形。

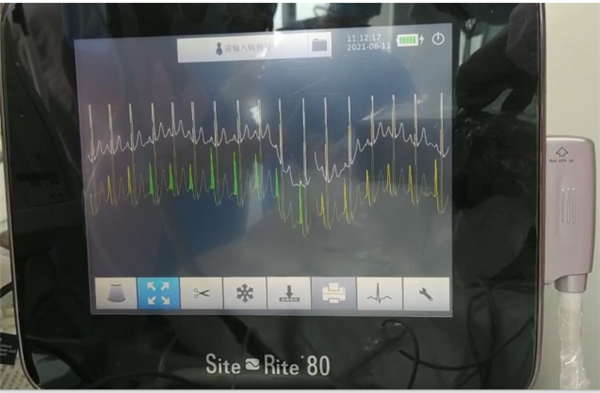

随后按流程进行皮肤消毒、穿刺置管,李素萍护士长将PICC送入至接近预置管长度时,用无菌导联线将右臂电极(RA)与 PICC 支撑导丝连接,再将SR80心电一体机切换至心电图界面,缓慢匀速(1cm/秒)送管观察P波变化,当P波逐渐高尖,由黄变绿时,提示导管尖端到达最佳位置(上腔静脉下 1/3 段、接近上腔静脉与右心房交界处CAJ )。置管后,胸片显示PICC尖端置入最佳位置(第6胸椎水平)。

心电图引导的中心静脉导管尖端定位技术是一项在西方发达国家开展的护理新技术,2021年4月引入我国,具有敏锐、轻松识别、导管尖端定位准确、并发症少等优点,该技术可由护士单独操作,极大提高了护理人员的工作质量和服务水平。3CG定位技术能确保导管尖端定位的准确性,缩短危重症患儿因等候拍摄床旁胸片导致的输液延迟,降低因导管异位反复调管导致的血管损伤,减少调管后拍胸片增加的辐射暴露,同时节约了反复调管及拍片的时间成本,对应用于PICC置管的规范与推广具有深远的临床意义。

PICC置管

缓慢送管过程

腔内心电图黄变绿,导管尖端到达CAJ

(儿科ICU)